今回は抗てんかん薬についてです。

代表的な抗てんかん薬の薬理作用をまとめたいと思います。

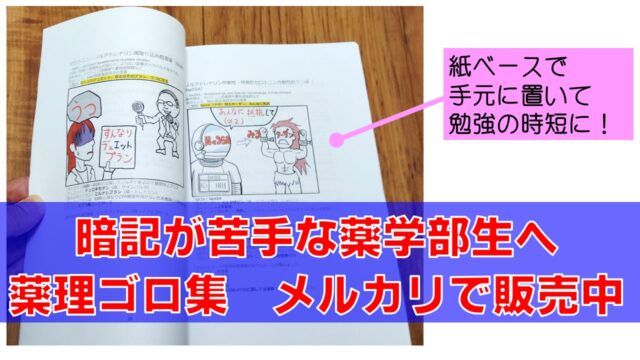

暗記が苦手な薬学部生にみてほしい。

暗記が苦手な薬学部生にみてほしい。薬学部では勉強量が多く時間が足りないと感じることが多いでしょう。ゴロはキーワードに強引に意味を与えるので、ハマれば暗記も早いし忘れにくい。だから、勉強時間の短縮に役立つ!!しかし、1つ1つスマホで調べていたら大幅なタイムロスです。そこで、ブログの薬理ゴロを収集して紙ベース(フルカラー)にしました。より効率的に勉強して、別分野の勉強時間や趣味の時間をつくりましょう。Time is money! お金で時間を買ってください。しかも当ブログなら購入前にゴロを確認でき、自分に合っているか否かを試せます。多くのゴロでビビッとフィーリングが合えば、紙ベースをオススメします。

メルカリへのリンクはコチラベンゾジアゼピン系薬 ゴロ

●~ゼパム、~ゾラムはベンゾジアゼピン系(てんかんではクロバザムもあるよ)

(ゴロ)弁当頑張る、株で苦労。そんな人に「無力な境遇」は禁句。

「弁当」ベンゾジアゼピン系

「頑張る」GABAA受容体の(ベンゾジアゼピン系結合部位)に結合

「株」過分極(を促進)

「苦労」Cl-の流入で

「無力な境遇は禁忌」重症筋無力症、急性狭隅角緑内障が禁忌

・クロナゼパム(先:リボトリール、ランドセン)

・ジアゼパム(先:ダイアップ)

・クロバザム(先:マイスタン)

・ミダゾラム(先:ミダフレッサ)⇒てんかん重積時の第一選択薬

※バルビツール系は、結合部位がバルビツール結合部位であるだけで、「Cl-の流入による過分極の促進」はベンゾジアゼピン系と共通。

薬としては、

・フェノバルビタール(先:フェノバール)

・プリミドン(先:プリミドン)

練習問題(参考:第109回薬剤師国家試験 問155)

次の文章の正誤を答えよ。

クロナゼパムは、γーアミノ酪酸GABAA受容体のベンゾジアゼピン結合部位に結合することで、GABAによるCl–チャネルの開口を促進する。

【解答】正

GABAトランスアミナーゼ阻害薬 ゴロ

(ゴロ)バールでなかなか頑張っとるぜ、分解させない。

「バール」バルプロ酸(先:デパケン、セレニカ)

「なかなか」NaチャネルやCaチャネル抑制作用ももつ

「頑張っとるぜ、分解させない」GABAトランスアミナーゼ阻害し、GABAの分解抑制

バルプロ酸は全般発作の第一選択薬。

Naチャネル遮断薬 ゴロ

●納豆を変にまぜるのはよせ

(もしくは、なっちゃん変にまぜるのはよせ)

「納豆~よせ」Naチャネルの抑制

「変に」フェニトイン(先:アレビアチン、ヒダントール)

「部分的にまぜる」カルバマゼピン(先:テグレトール)→部分発作の第一選択薬

※ゾニサミド(先:エクセグラン)やバルプロ酸(先:デパケン、セレニカ)はNaチャネルもCaチャネルも抑制する。

T型Caチャネル遮断薬 ゴロ

(ゴロ)てか母ちゃん、スクミズ(スクール水着)を決心はよせ

「てか母ちゃん~よせ」T型Caチャネルの抑制

「スクミズ」エトスクシミド(先:エピレオプチマル、ザロンチン)

「決心」エトスクシミドは欠神発作のみ有効

※ゾニサミド(先:エクセグラン)やバルプロ酸(先:デパケン、セレニカ)はNaチャネルもCaチャネルも抑制する。

その他のてんかん治療薬 ゴロ

おもに新世代の薬記です。

・ガバペンチン(先:ガバペン) ゴロ

⇒作用機序は確立していない。以下の2つの作用が推測されている。

1:興奮神経系のCaチャネル抑制によりグルタミン酸などの遊離を抑制

2:GABAトランスポーターを活性化することでGABA神経系を活性化

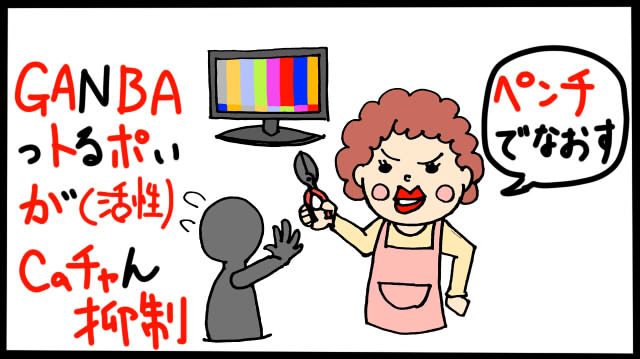

(ゴロ)ペンチで頑張っとるぽいが、母ちゃんよせ(素人は)

「ペンチ」ガバペンチン

「頑張っとるぽいが」GABAトランスポーター活性化(GABA作動性神経系機能を増強)

「母ちゃんよせ」Caチャネル抑制して(グルタミン酸など興奮神経伝達物質の遊離抑制)

練習問題(参考:第107回薬剤師国家試験 問30)

抗てんかん薬ガバペンチンの作用点はどれか。1つ選べ。

1.電位依存性Ca2+チャネル

2.電位依存性Na+チャネル

3.シナプス小胞タンパク質AV2A

4.γ-アミノ酪酸GABAA受容体

5.グルタミン酸AMPA受容体

【解答と解説】正解は1

2.電位依存性Na+チャネル→いろんな薬が該当する

3.シナプス小胞タンパク質AV2A→レベチラセタム

4.γ-アミノ酪酸GABAA受容体→ベンゾジアゼピン系

5.グルタミン酸AMPA受容体→ベランパネル

・トピラマート(先:トピナ) ゴロ

⇒抗てんかん作用は電位依存性Naチャネル抑制作用、電位依存性Caチャネル抑制作用、グルタミン酸受容体機能抑制作用、GABA 存在下における GABAA 受容体機能増強作用及び炭酸脱水酵素阻害作用に基づくと推定されている。

※なんでもありって感じです

(ゴロ)マートには炭酸を含め何でもある

「マート」トピラマート

「炭酸」炭酸脱水酵素阻害作用もある

「何でもある」Naチャネル抑制、Caチャネル抑制、グルタミン酸受容体機能抑制作用、GABA 存在下における GABAA 受容体機能増強作用など何でも作用がある

・ラモトリギン(先:ラミクタール) ※ゴロなし

⇒Naチャネルを頻度依存的かつ電位依存的に抑制することによって神経膜を安定化させ、グルタミン酸等の興奮性神経伝達物質の遊離を抑制することにより抗痙攣作用を示すと考えられている。なお、双極性障害に対して効果を示す機序は明らかになっていない

・レベチラセタム(先:イーケプラ) ゴロ

⇒神経伝達物質放出の調整に関すると考えられるシナプス小胞蛋白2A(SV2A)への結合、N型Caチャネル阻害作用、細胞内Ca遊離抑制作用、GABAおよびグリシン作動性電流に対するアロステリック阻害の抑制作用、神経細胞間の過剰な同期化の抑制作用

※薬理作用のクセが強い・・・

(ゴロ)レベチの商法つええ

「レベチ(レベル違い)」レベチラセタム

「商法つええ」シナプス小胞蛋白2Aに結合

・ベランパネル(先:フィコンパ) ゴロ

⇒AMPA型グルタミン酸受容体に選択的な非競合的拮抗剤

(ゴロ)顔出しパネルのアンパンマン競わず

「パネル」ベランパネル

「アンパンマン」AMPA型グルタミン酸受容体に

「競わず」非競合的に拮抗

・ラコサミド(先:ビムパット)※ゴロなし

⇒従来のNaチャネルブロッカーとは異なる機序により、Naチャネルの緩徐な不活性化を選択的に促進させることで、活性化できるNaチャネルの割合を減少させ、ニューロンの過剰な興奮を抑制すると考えられている。

基本的にてんかんは興奮している状態なので、抗てんかん薬は、

・興奮系のグルタミン酸はSTOP、興奮がはじまるNaチャネルやCaチャネルはSTOP!

・抑制系のGABAは亢進、過分極を起こすClチャネルは亢進

この逆が書かれた文章は正解なる可能性は低いと思われる。

発作分類別の薬剤の有効・無効の見分け方 ゴロ

ここからは、某青い本にある各発作分類(強直間代発作、欠神発作、部分発作)への薬剤の有効・無効を分類できるゴロになります。

欠神発作のみに有効

(ゴロ)スクミズを撮りためる決心

「スクミズ」エトスクシミド

「撮りためる」トリメタジオン

「決心」欠神発作のみ有効

部分発作のみ有効

(ゴロ)ファミリーマートのペンチで部分的に修理する

「マート」トピラマート

「ペンチ」ガバペンチン

「部分」部分発作のみ有効

「する」スルチアム

3つ(強直間代発作、欠神発作、部分発作)全てに有効

(ゴロ)全てできるプロはもっとギンギンに勉強してる

「すべて」強直間代発作、欠神発作、部分発作のすべてに有効

「プロ」バルプロ酸

「はもっとギンギン」ラモトリギン

「勉強」ベンゾジアゼピン系(~ゼパム、~ゾラム)

2つ(強直間代発作と部分発作)に有効

(ゴロ)パネエ!バビッた!変にレベチな混ぜ方に

「パネエ」ペランパネル

「バビッた」バルビツール系(フェノバルビタール、プリミドン)

※バビッたは「びびった」の俗語

「変に」フェニトイン

「レベチ」レベチラセタム

「混ぜ」カルバマゼピン

「に」2つ(強直間代発作と部分発作)に有効

てんかんの病態

てんかんの病態・薬物治療をこのあと勉強したい人は、別記事でまとめておりますので、そちらも確認してみてください。

】セロトニン5-HT3遮断薬 薬理ゴロイラスト.jpg)