今回は骨粗しょう症の病態・薬物治療についてです。

筆者は、「骨吸収」という概念を勘違いしていて、よく問題を間違っていました。

下にポイントをまとめているので、確認してください。

基本的に「吸収」というのは、「血液に成分が入ること」と認識してください。

骨吸収は、骨から血中にカルシウムが入ることで、骨吸収が増加すると骨塩量が減少します。

薬学部では勉強量が多く時間が足りないと感じることが多い

でしょう。ゴロはキーワードに強引に意味を与えるので、ハマれば暗記も早いし忘れにくい。

だから、勉強時間の短縮に役立つ!!

しかし、1つ1つスマホで調べていたら大幅なタイムロスです。

そこで、ブログの薬理ゴロを収集して書籍(紙も電子書籍版もあり)にしました。

より効率的に勉強して、別分野の勉強時間や趣味の時間をつくりましょう。

Time is money! お金で時間を買ってください。

しかも当ブログなら購入前にゴロを確認でき、自分に合っているか否かを試せます。

多くのゴロでビビッとフィーリングが合えば、書籍をオススメします。(個人的には紙書籍の方が勉強しやすいですが、電子書籍の方が印刷コストの兼ね合いでお安いです)

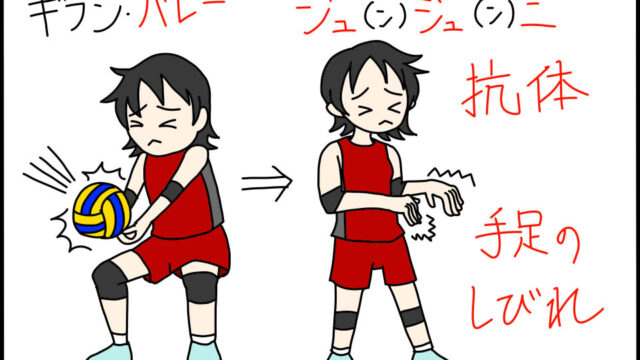

骨粗しょう症の病態ゴロ

(ゴロ)エステなくパラソル多いと骨がもろくなる

「エステなく」閉経によるエストロゲン分泌低下→骨吸収が亢進

「パラソル多い」副甲状腺ホルモン(パラソルモン)過剰→骨吸収促進

などが原因で骨量が減少する

続発性骨粗しょう症の原因ゴロ

(ゴロ)続けて屈伸しすぎてマジ骨捨てた

「続けて~骨」続発性骨粗しょう症の原因になりうるもの

「屈伸」クッシング症候群

「マジ」慢性腎不全→腎臓でのビタミンD3の活性化能低下、リンの排泄低下

「捨てた」副腎皮質ステロイド性薬などの長期投与

原発性骨粗しょう症の分類ゴロ

(ゴロ)エステ閉店、吸収合併したら高回転

「閉店」閉経後骨粗しょう症

「エステ閉店」閉経によるエストロゲン分泌低下による

「吸収」骨吸収促進

「高回転」高回転型骨粗しょう症と位置付けられる

(ゴロ)老じんはディスれないし、回転できない

「老」老年型骨粗しょう症

「じん」腎機能低下により

「ディスれない」活性型ビタミンD3産生が低下し、腸管からのCa吸収不全

「回転できない」低回転型骨粗しょう症と位置付けられる

練習問題(参考:第110回薬剤師国家試験 問286)

●67歳女性。既往歴及び服薬歴はない。大腿骨近位部骨折のため、1ヶ月間入院加療することになった。入院時の大腿骨骨密度は、若年成人平均値(YAM)の65%であり、血清カルシウム値9.6mg/dL、血清リン値3.5mg/dLであった。退院時に以下の治療薬が処方された。

(処方1)リセドロン酸Na錠17.5mg 1回1錠 1日1回 起床時 4日分(1週間に1回)

(処方2)エルデカルシトール錠0.75μg 1回1錠 1日1回 朝食後 28日分

この患者の病態及び治療に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。

1.原発性の骨粗しょう症と考えられる。

2.発症に、カルシウム不足による骨基質の石灰化障害が関与している。

3.入院前は、骨吸収が骨形成を上回った状態と考えられる。

4.処方薬はいずれも横臥状態での摂取が可能である。

5.エルデカルシトールは、リセドロン酸による低カルシウム血症を増強する。

【解答】1,3

既往歴や服薬歴ないなら原発性なので1は正しい。

Caの臨床検査値のゴロ「くうか:9Ca」。血清カルシウムは正常なので2は誤り。

原発性でCaが正常なら腎機能も普通そうなので、「閉経後骨粗しょう症」だと思われるので、高回転型(骨吸収>骨形成)で3は正しい。

4.処方薬はいずれも横臥(横向きにねる)状態での摂取が可能である。→リセドロン酸は服用したら30分は横になれないので誤り!

5.エルデカルシトールは、リセドロン酸による低カルシウム血症を増強する。→エルデカルシトールはむしろ高カルシウム血症を起こすので誤り

練習問題(参考:第109回薬剤師国家試験 問186)

●骨粗しょう症に関する記述のうち、正しいものはどれか2つ選べ。

1.閉経後は、骨吸収の相対的な低下により、

2.典型的なX線所見として、頭蓋骨の打ち抜き像がある。

3.骨代謝マーカーは、骨折リスクの予測に有用である。

4.閉経後骨粗しょう症の治療には、

5.選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)は、

【解答】3、4

1.閉経後は、骨吸収の相対的な低下亢進により、

2.典型的なX線所見として、頭蓋骨の打ち抜き像がある。→これは多発性骨髄腫に見られる所見。

5.選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)は、エストロゲン様作用を示す。→これは薬理ゴロの方になるが、SERMは乳腺や子宮のエストロゲン受容体にはアンタゴニストとして働く。

骨粗しょう症の病態まとめ

ここからは、テキストの内容をまとめただけになります。

[概要]

骨粗しょう症は、骨密度の低下と骨質の劣化により骨強度が低下する病態をいう。骨量以外の骨強度を決定する要因として、骨梁の減少、骨基質のミネラル化度、コラーゲ ンの加齢に伴う変化、 マイクロダメージの蓄積などが注目されている。

我が国の骨粗しょう症有病率は年齢とともに上昇し、 特に女性では閉経によりエストロゲン分泌が低下する60歳代後半から高くなる。 また骨粗しょう症に伴う骨折の発生頻度も増加している。

骨は常に骨吸収と骨形成により新陳代謝され新しい骨が形成される(リモデリング)が通常、 若干骨吸収が骨形成より強いバランス (骨吸収>骨形成)にあるため、新陳代謝が盛んになると骨量減少が著明となる。 何らかの原因により生じた骨吸収の亢進によって失われた骨量を骨形成により十分に補充することができなくなり、骨量が減少する。 骨吸収亢進の主な原因はエストロゲン分泌低下、カルシウムや各種ビタミンの不足、副甲状腺ホルモン(パラトルモン)の過剰作用があげられる。

[分類]

●病因による分類

| 原発性骨粗しょう症 | ・骨の退行性変化によるもの。全体の90%を占め、閉経後の 女性に多い ・閉経後骨粗しょう症、老年性骨粗しょう症、若年性骨粗しょう 症に分類される |

| 続発性骨粗しょう症 | ・基礎疾患や薬物によるもの ・クッシング症候群:糖質コルチコイドの過剰分泌→タンパク異 化促進→骨基質低下 ・慢性腎不全:腎臓でのビタミンDの活性化能低下、リンの排 泄低下 →腸管からのカルシウム吸収低下、高リン血症による低カルシ ウム血症 →骨粗しょう症 (腎性骨異栄養症) ・薬剤性:副腎皮質ステロイド性薬などの長期投与 |

●原発性骨粗しょう症の分類

| 閉経後骨粗しょう症 (I型) |

・閉経によるエストロゲン分泌低下により、 骨吸収が亢進し骨 量が低下する ・高回転型骨粗しょう症と位置づけられる |

| 老年性骨粗しょう症 (Ⅱ型) |

・腎機能低下により活性型ビタミンD3 産生・作用が低下し、腸 管からのカルシウム吸収不全が生じ、 血中カルシウム値が低下 した結果、 骨量の低下が起こる ・低回転型骨粗しょう症と位置づけられる |

[症状]

主な臨床徴候は骨の脆弱化に起因する骨折と、その後の機能障害に伴うQOLの低下、並びに慢性疼痛である。 自然発生的に生じる骨折(脊椎椎体や大腿骨頸部、橈骨遠位端、上腕骨近位部が好発部位)や、脊椎圧迫骨折、変形治癒に伴う脊柱変形は腰背痛や身長減少の原因となる。なお、骨折リスクの予測には、年齢、性別、両親の大腿骨近位部の骨折歴、喫煙、飲酒、副腎皮質ステロイド性薬の使用、関節リウマチの既往などが総合的に用いられる。

[検査]

| 検査 | 特徴 |

| 脊椎X線像 | 骨量減少に基づく画像の濃度の変化、椎体内骨梁構造の変化などをもとに判定 |

| 骨密度検査 | ・DXAによる骨密度測定法 ・腰椎、大腿骨近位部などの躯幹骨での測定が推奨される |

| 骨代謝マーカー | 骨形成マーカーと骨吸収マーカーがあり、 病態の把握や治療効果の 判定に有用である <骨形成マーカー> ・I型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP) ・血清 BAP (骨型アルカリホスファターゼ) <骨吸収マーカー> ・酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b) ・血清尿中NTX(I型コラーゲンN末端架橋テロペプチド) ・尿中 DPD (デオキシピリジノリン*) ・尿中 CTX (I型コラーゲンC末端架橋テロペプチド) |

骨粗しょう症の診断は脆弱性骨折の有無と脊椎単純X線像あるいは腰椎、大腿骨近位部などの骨密度値を指標として診断すると規定されている。

測定した骨密度が以下に該当する時に、原発性骨粗鬆症と診断する(2012年度改訂版)。

●低骨量をきたす骨粗鬆症以外の疾患または続発性骨粗鬆を認めず、骨評価の結果が下記の条件を満たす。

Ⅰ.脆弱性骨折あり

・1.椎体骨折または大腿骨近位部骨折あり

・2.その他の脆弱性骨折があり、骨密度がYAMの80%未満

Ⅱ.脆弱性骨折なし

・骨密度がYAMの70%以下または―2.55SD以下

YAMとは、若年成人の骨密度の平均値(腰椎では20~44歳、大腿骨近位部では20~29歳)

骨粗しょう症の治療

骨粗しょう症治療の目的は、骨折を抑制し、QOLを維持・改善することであり、その病態に即した薬剤投与と運動療法を行う。 食事指導としてはカルシウムやビタミンD、ビタミンKの摂取が推奨され、リンや食塩、カフェイン、アルコールの過剰摂取は控 えるように心がける。

現行の薬物療法の主体は、リモデリング過程における骨吸収の抑制により骨強度を改善することを目的としており、 最も強い骨吸収抑制作用を有するビスホスホネート製剤から比較的緩やかな作用を有する選択的エストロゲン受容体調節薬 (SERM) であるラロキシフェンまで数多くある。 骨吸収抑制薬は骨代謝回転の亢進程度に応じて選択されるが、その投与効果の評価には数ヶ月後の骨代謝マーカー測定が有用である。

●非藥物療法

| 生活習慣の改善 | ・骨折危険因子として低骨密度、脆弱性既存骨折、年齢があげられる ・過度のアルコール摂取、喫煙、家族歴が危険因子とされる ・転倒防止についての情報提供を行う |

| 運動療法 | ・脊椎椎体に負担を加えない伸展運動を中心とした体操を行う ・背筋群の過緊張状態を改善し、 脊柱全体の可動性を高めるとともに 筋力増強を目的に行う |

骨粗しょう症治療薬の薬理

薬理作用については、他のページにゴロと一緒にまとめていますので、そちらを参考にしてください。

治療薬の簡単な特徴は以下の通りです。

| 医薬品 | 特徴 |

| 【活性型ビタミンD3製剤】 アルファカルシドール (商:アルファロール、ワンアルファ) カルシトリオール (商:ロカルトロール)エルデカルシトール (商:エディロール) |

腸管でのカルシウム吸収促進や副甲状腺ホルモン(パラソルモン)分泌抑制により、骨吸収を抑制する。

高カルシウム血症(嘔気、便秘、食欲不振、便秘など)に注意。 <メモ> |

| 【ビスホスホネート製剤】

エチドロン酸 アレンドロン酸 リセドロン酸 ミノドロン酸 |

破骨細胞の活性化を抑制し、骨吸収を抑制する。

食物により吸収が低下するため、空腹時に投与する。(エチドロン酸は食間、アレンドロン酸、リセドロン酸やミノドロン酸は起床時) 副作用に顎骨壊死があり、歯科受診の際は服用中である旨を伝えるのが大事。 |

| 【SERM:選択的エストロゲン受容体モジュレーター】

ラロキシフェン パセドキシフェン |

骨にはアゴニストとして作用し、骨吸収を抑制する。 (なお、子宮や乳房にはアンタゴニストとして働くため、乳癌などの発症リスクが小さい。)適応は、閉経後骨粗鬆症。 副作用として、静脈血栓症(下肢のむくみ、下肢のしびれ、息苦しさなどの症状がでる)に注意が必要。 |

| 【カルシトニン製剤】

エルカトニン |

破骨細胞に直接作用し、骨吸収を抑制する。

適応は、骨粗鬆症の疼痛 |

| 【抗RANKLモノクローナル抗体】

デノスマブ |

破骨細胞分化誘導因子(RANKL)のヒト型モノクローナル抗体で、骨吸収を抑制する。

プラリアは、6カ月に1回皮下注射する。 副作用として、低カルシウム血症(症状:痙攣、テタニー、しびれなど)や顎骨壊死に注意。 <メモ> |

| 【ビタミンK2製剤】

メナテトレノン |

骨に存在するタンパク質であるオステオカルシン増加作用などにより骨形成を促進する。

食後服用(空腹時は吸収が悪い) ワルファリンの作用を減弱するため、ワルファリンとの併用禁忌 |

| 【副甲状腺ホルモン剤】

テリパラチド |

骨芽細胞の分化促進とアポトーシス抑制作用により、骨形成を促進する。

投与期限は2年と制限されている。 <メモ> |

★まだ時間のある人は他のゴロも探してみてください★